微博客,自诞生伊始,就以其实时推荐、传播飞速、受众广泛等特征成为新型的社交平台。微博不只打破了以往传统的传媒格局,更因有数亿网民的集体参与而成为民意的发声地。中国网络信息中心(CNNIC)近日发布的《第30次中国网络络进步情况统计报告》显示,截至2012年6月底,国内微博网民用率过半,达到50.9%.①依据《中国社会舆情年度报告(2012)》,在2011年发生的舆情事件中,微博成为第一大信息源,占到20%以上。②中国社会科学院发布的2012年《社会蓝皮书》指出:以后几年,伴随社会矛盾的进步和政府社会管理的革新,各类互联网热门将持续升温,民众通过互联网考问政府部门的频次和深度日益增加,迫使政府不断提高回话速度和回话水平。③微博带来的社会舆论生成机制的变革和公众参与社会公共生活方法的改变,给中国的社会管理带来了新的课题。纵览近几年来由微博发布继而引起全社会哄动热议的司法案件时有发生。怎么样辩证看待微博对司法的影响,怎么样在不干扰司法的状况下达到民意的有效传递,又怎么样在新的媒体环境下对舆论进行监督与传导,这类都需要针对微博互联网民意表达的特征进行剖析,从而得出与之相适的应付机制。

1、微博对司法的有利影响

(一)空前直接的表达,成为维护合法权益的新途径。

目前微博的一个主要的表达特征,就是直接性。不需要程序审批,没时间地址限制,一个微博用户只须撰写了低于140个字的信息,并被获得了肯定的关注,就大概在短期内被很多转发,最后形成整个社会的热议点。如此的信息中不乏很多是有关自己权益的保障问题,当这类信息讲解的事件成为舆论焦点的时候,这类当事人本身的权益问题自然而然也就成为了大家迫切关注的对象。比如2011年1月25日,中国社会科学院农村进步研究所教授于建嵘在新浪网开设微博“随手拍照拯救乞讨儿童”,呼吁网友将街头看到的乞讨儿童拍下照片后发上微博,借此帮助父母探寻丢失的孩子。该微博仅开通10天时间,便吸引了57万多博友的关注和参与。截至2011年2月,已有5名孩子被救出。短短的一个月时间充分显示了微博传递信息的直接与高效。④。

可见,由于微博反映与反馈的直接飞速,使得微博上愈加多的事件得到关注和解决。虽然微博维权并不是正常途径,微博维权也未必成功,但这种很态的途径在一定量上缓解了社会的矛盾和重压,是值得如今司法部门考虑的一种现象。

(二)空前开放的表达,成为公民监督的新工具。

微博作为一个开放的大平台,所承载的是数以亿计的信息量。论文格式每一位微博用户的一言一行都可以被捕捉,被关注,甚至被放大。因而当一些政务微博加入这个平台的时候,网民们发现日常甚少交流的部门在微博上却可以易如反掌地进行交流,问询,对于政务的实行可以较好地监督,反过来更大地促进政府和司法部门依法行政,政务公开透明,民众与政府和司法部门等机构形成了好的互动。比如,一些区域检察系统开通的“反腐微博”颇具效果,在进行反腐宣传、公开反腐信息的同时,也有益于侦查职员获得腐败线索。

不止是政务的监督、互动平台,微博本身也是非法行为的揭秘地。通过对非法行为的捕捉和揭秘,甚至是更多证据和细节的挖掘,便利了有关执法职员对违法职员的查处,可以说是一种法治的进步。

2012年8月26日,原陕西安监局长杨某在延安交通事故现场,因面含微笑让人拍照传上微博,引发争议。其后,杨某又被网友指出其有多块名表,其佩带名表的照片在微博上很多流传,引发巨大热议,被网友们戏称“表哥”.2012年9月21日,陕西研究决定:撤销杨某陕西第十二届纪委委员、省安监局党组书记、局长职务。诸这样类的反腐案件还有不少。近年来,微博已成为反腐重地,彰显了互联网反腐的新力量。

(三)空前多元的表达,成为获得民意的新窗口。

微博相对于传统媒体的另一个显著特征,就是其传播者和受众的广泛性与多元性。微博用户涵盖了不同阶层不同职业,微博话题从政治经济,到房价就业,医疗教育,等等,五花八门,多姿多彩。正是这种多样性,才展示出了不同社会群体的不同价值取向,从而为知道民意提供了一个新的窗口。

2010年十月20日晚,西安音乐学院学生药家鑫深夜开车看望女朋友,撞倒女员工后,看到他们抄自己车牌,便对其连捅8刀致死。

2011年4月22日上午,西安中级人民法院一审判决药家鑫犯故意杀人罪,判处死刑,剥夺政治权利终身。

5月20日陕西高院二审保持一审判决。经最高人民法院核准,药家鑫6月7日上午被实行死刑。⑤。

药家鑫一案一经在微博上传播,旋即引起巨大的争议。网友对药家鑫是不是应该被判死刑进行很多讨论。微博对此设置了有关微话题,邀请有关专家拓展微访谈,部分网友甚至在微博上发起投票调查对药家鑫二审保持原判的怎么看,获得了微博用户的积极回话。正是这种公众声音的大反馈与大碰撞,反映出了国内如今社会主流的价值形态和价值取向,成为政府和有关部门行动的一个要紧参考。

2、微博对司法的不利影响

(一)舆论影响易对法官导致干扰。

在微博信息直接飞速地就能传递的特征下,一旦遇见了重大的法律案件特别是刑事案件,微博上某一种建议就会在短期内得到很多支持和转发,甚至是抢先对案情作出判断,越俎代庖,形成所谓的“民意”,最后成为一种无形的重压,容易对法官的判断产生干扰。

2012年十月,在微博上热传的浙江某女教师虐童照片再一次吸引了大家的焦点。流传的照片中女教师把孩子双耳提起脱离地面近20厘米,孩子表情痛苦,嚎啕不止,而女教师好像神情愉悦,乐在其中。事情揭秘之后,父母和网友们极度愤怒,需要批捕该教师并以虐童罪判决。但警方觉得颜某不构成犯罪,依法撤销案件,只对其作出行政拘留15日的处罚。这一处罚作出之后,仍有大多数网友觉得该定罪不妥,觉得应将虐童罪重新纳入刑法。然而大多数专家、学者对于检方的“暂不批捕决定”予以一定,觉得从罪刑法定的原则出发,肇事老师的行为入刑确实有的牵强。华东政法大学教授刘宪权亦曾撰文指出,不应过度受舆论与民意的影响,在刑法中增设所谓的“虐童罪”.⑥。

纵览近几年互联网及微博上的热议案件,面对强大的互联网舆论,司法总是选择适应舆论,有所妥协。法官的每一次判决也几乎都会被誉为“正义的彰显”、“民意的胜利”.然而在网民们一次次的胜利之后却存在着如此的一些疑问,互联网舆论是不是就等同于互联网民意,互联网民意怎么样体现公平正义的价值理念,互联网民意又怎么样与司法独立做到相辅相成呢?这类都值得大家去考虑。

(二)舆论影响对案件的关注范围有限。

依据不完全的统计,互联网热门案件一般具备以下几个特征:1、因权贵有钱人等作恶引发的案件占绝大部分;2、刑事案件占多数;3、案件已决的结果可能与所谓的“互联网民意”不相符或仍存在巨大争议;究其缘由,社会转型期贫富差距的持续拉大和权力结构失衡的结构性矛盾⑦,增强了公众对公平正义的渴求度和敏锐度。一块案件如能折射出社会公平正义的缺失,就会引发公众强烈的心理共鸣,从而无限放大为公共事件。

这样来看,一方面微博等新兴传媒将某些特定案件进行放大,引发有关司法部门的看重,一些个案当事人为获得关注总是对案件事实进行加工,刺激网民的非理性情绪,从而达到特事特办的目的;其次网民大多关注这种案件,致使传媒和公众对一些较为普通案件的忽略和冷淡。两种差异下容易形成司法不公。

(三)舆论影响使不实信息更易传播。

因为在微博上其他人都可以发布信息,发布信息也几乎无需本钱,转发信息的微博用户也非常难去实地考证,一些不真实信息就借由这类平台被不明真相的网友哄抬成“新闻”,并飞速在整个社会传播。在一些社会热门案件发生的时候,关于当事人身份背景的信息总会甚嚣尘上。这类信息总会将某些当事人打上非权即贵的标签,“官二代”,“富二代”等等称呼不绝于耳,从而引导了网民的舆论导向。但细究这类称呼或有关于案情的细节却根本未经考证。

3、应付方案

(一)推进司法公开,加大群众互动。

微博网友舆论之所以易被一些不真实信息所引导,一部分缘由是没渠道获得真实的信息和必要的案情细节。试想当网友们能固定地从某种途径获得靠谱的信息,一些有关的谣言也就不攻而破了。尽管近年来,最高法着力推进司法公开规范,分别于2009年和2010年颁布了《关于加大民意交流工作的若干建议》、《关于人民法院同意大众媒体舆论监督的若干规定》及《关于司法公开的六项规定》,地方各级法院为落实司法公开进行了有益的探索,从技术和形式两方面进行了规范革新。这类革新举措的逐步落实,一定量上缓解了公众对司法不公的焦虑,增强了对司法的理解和认可。但不能否认,现有些司法公开还存在着公开范围有限,配套规范缺失等问题,对构建司法公信力仍支持不足。

(二)引导舆论,保证司法独立。

在司法活动中,法院以其司法的专业性和权威性理应成为中心和主导者。司法应受舆论监督,但不应过分被舆论牵制,形成“舆论司法”.面对社会争议较大的案件,法院应主动回话舆论,以法律的原则、规则、逻辑来讲服舆论,从而引导社会舆论的正确走向。同时,法律应在保障公民言论自由的同时,对因干预司法而严重干扰法官判决的行为予以惩处,从而树立法律强大的威信,不致因罔顾民意而陷入被舆论绑架的境地。

(三)规范平台,弥补法律缺点。

新浪微博为清理谣言专门设置了辟谣平台,依赖用户举报不真实信息,删除不真实信息和注销发布人用户来达到目的。这一设置存在两个问题,第一,举报者的信息需依赖很多人力物力来调查证实;第二,用户被拉黑后没因不真实信息的不好的影响遭到有关惩处,使得散布谣言的本钱减少。自2000年以来,国内先后颁布了《维护网络安全的规定》、《网络从事登载新闻业务管理暂行规定》、《网络出版管理暂行规定》等一系列有关互联网管理的规定,对于监管互联网平台,维护互联网健康环境起到了肯定有哪些用途。然而落实到具体的微博监管,则缺少配套的司法手段,后续的惩治力度亦不够大。

4、结语

微博作为这个年代的新兴媒体产物,天然地与司法具备不可分割的联系。微博因其直接、开放、多元的新特征飞速成为新的传媒平台。面对微博年代的到来与挑战,法院应审时度势,与时俱进,因势利导地用好微博这把“双刃剑”:借助微博的有利特征来进行法制宣传、推行社会监督、推进司法公开,更好地巩固司法的权威,树立司法的公信力。相信在充分发挥了微博优势的状况下,国内的司法建设也将会获得更大的健全。

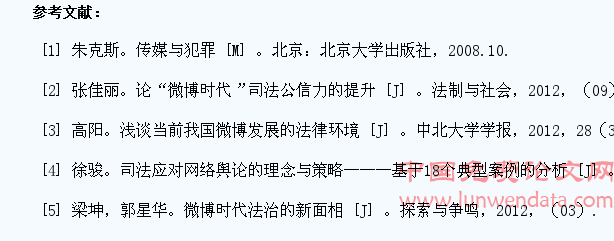

①中国网络协会http://www.isc.org.cn/zxzx/ywsd/listinfo-21627.html.

②中国人民大学舆论研究所,凤凰网http://finance.ifeng.com/roll/20120413/5921044.shtml.

③中国社科院,中国网http://www.china.com.cn/zhibo/2011-12/19/content_24150076.htm.

④百度百科“于建嵘”,http://baike.baidu.com/view/291469.htm.

⑤百度百科“药家鑫”,http://baike.baidu.com/view/4800971.htm.

⑥凤凰网http://news.ifeng.com/society/1/detail_2012_11/14/19130758_0.shtml.

⑦竹立家。《社会深层次“结构性矛质”的显现—转型期的改革与德定》,[论文网]